Das Nibelungenlied wurde um 1200 geschrieben. Es ist eines der bedeutendsten Epen des deutschen Mittelalters. Der Autor ist unbekannt, war aber wahrscheinlich ein Dichter aus der Donauregion. Die in mittelhochdeutscher Sprache verfassten Strophen sind der germanischen Heldendichtung nachempfunden.

Erzählungen aus der Zeit der Völkerwanderung

Das Epos basiert auf mündlich überlieferten Erzählungen aus der Zeit der Völkerwanderung, den sogenannten Nibelungensagen. Es verknüpft die Geschichte von Siegfried und Brünhild aus dem nordischen Sagenkreis mit der historisch belegten Zerstörung Burgunds durch die Hunnen im 5. Jahrhundert.

Die Nibelungensagen – ursprünglich mündlich überliefert

Da mündliche Überlieferungen ursprüngliche Begebenheiten oft verändern und ausschmücken, geht man davon aus, dass in den Nibelungensagen nur grobe Fragmente historischer Ereignisse erhalten geblieben sind. Am ehesten können die Namen bestimmter Protagonisten als historisch angesehen werden.

Für Siegfried könnte Sigibert (ca. 535-575), König der fränkischen Merowinger-Dynastie, als Vorlage gedient haben. Ähnlich wie in der Sage, war dieser in eine Familienfehde verwickelt und viel aufgrund dessen einem Attentat zum Opfer.

Manche führen die Sagengestalt Siegfrieds auch auf Arminius den Kerusker zurück. Dieser befehligte eine Koalition germanischer Stämme, die den römischen Statthalter Varus im Jahr 9 n. Chr. besiegte. Auch Arminius wurde einige Jahre später von seinen Verwandten ermordet.

Das Nibelungenlied – Teil eines großen Sagenkreises

Das Nibelungenlied ist die mittelhochdeutsche Version der Nibelungensage. Andere bekannte Fassungen sind z.B. die Sage von Dietrich von Bern und einige Lieder der Edda (Sammlung nordischer Dichtungen). Die verschiedenen Fassungen weichen mitunter stark voneinander ab.

Der Begriff „Nibelungen“ lässt sich dabei auf die Sagengestalt des Zwergenkönigs „Nibelung“ bzw. „Nibelunc“ zurückführen. „Nibelung“ heißt so viel wie „Sohn der Dunkelheit“. Der König wachte demnach nach über einen großen Schatz, den sogenannten „Nibelungenhort“, auch als „Schatz der Nibelungen“ bekannt.

Eine vollständige und freizugängliche Abfassung des Nibelungenlieds findet man hier.

1. Teil – Siegfried, der strahlende Held

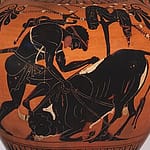

Das Nibelungenlied setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil beschreibt, wie Siegfried, Sohn des Königs von Xanten, fast unsterblich wurde, nachdem er im Blut eines erschlagenen Drachen gebadet hatte. Allein eine Stelle am Rücken blieb verwundbar, da diese von einem herabfallenden Lindenblatt abgedeckt wurde.

In Worms hoffte er, die schöne Kriemhild, die Schwester von König Gunther von Burgund, zu heiraten.

Doch zunächst muss er Gunther bei seinem Heiratsantrag an Brünnhilde von Island unterstützen. Diese fordert Ihre Verehrer stets zum bewaffneten Zweikampf heraus. Dank eines Tarnmantels, der Siegfried unsichtbar macht, kann er sich als Gunther ausgeben und die kriegerische Königin besiegen.

Doch die Königin durchschaut das Täuschungsmanöver und lässt Siegfried während der Jagd von Gunthers Vasallen Hagen von Tronje töten. Hagen sticht Siegfried in den Rücken, da er weiß, dass seine einzige verletzliche Stelle zwischen den Schulterblättern liegt.

2. Teil – Kriemhilds Rache

Den zweiten Teil bildet die Geschichte von Kriemhilds Rache. Sie vermählt sich mit dem Hunnenkönig Etzel und lädt einige Jahre später zu einem Bankett ein, an dem auch Hagen teilnimmt. Die Einladung dient aber nur als Vorwand, um Vergeltung zu üben.

Aufgrund von Kriemhilds Intrige endet das Fest in einem Gemetzel. Kriemhild schlägt Hagen den Kopf ab. Daraufhin wird sie vom alten Waffenmeister Hildebrand getötet.

Fortschrittliches Frauenbild

Es ist überraschend, dass mit Kriemhild eine Frau die treibende Kraft des Epos verkörpert. Indem sie sich für den Mord an Siegfried rächt, überschreitet sie die Grenzen des damals üblichen Frauenbilds.

Der Wandel des Rollenverständnisses wird von Forschner auf Einflüsse aus Frankreich zurückgeführt, wo Minnesänger das Ideal der ehrbaren Frau propagierten.

Dieses Frauenbild war aber wohl mehr literarisches Stilmittel denn gelebte Realität. Über allem stand die kirchliche Vorstellung des sündhaften weiblichen Wesens und der damit einhergehenden jahrhundertelangen Unterdrückung von Frauen.

Düsteres Bild des menschlichen Schicksals

Liebe und Tod, Treue und Verrat sowie gnadenlose Vergeltung sind die zentralen Themen des Nibelungenlieds, welches von einem finsteren Geschichtspessimismus und der Vorstellung, dass alles menschliche Schicksal im Leid endet, getragen wird.

Das Werk ist in 39 „Aventiuren“ unterteilt und besteht aus etwa 2400 vierzeiligen Strophen.

Das Epos wurde auch vielfach in der Kunst und der Literatur aufgegriffen, wie z.B. in Richard Wagners Oper „Der Ring der Nibelungen “ (1869-76) und Fritz Langs Stummfilm „Die Nibelungen“ (1924).

Die Nibelungenklage

In vielen mittelalterlichen Aufzeichnungen ist dem Nibelungenlied die sogenannte Nibelungenklage beigefügt. Hierbei handelt es sich um eine formal eigenständige, fiktive Erzählung, welche die Handlung des Nibelungenlieds interpretiert und bewertet, Teile davon übernimmt und die Entstehung des Werkes beschreibt.

Im Fokus stehen dabei die Geschehnisse, die zweideutig und diskussionswürdig bleiben. Es wird auch geschildert, wie die überlebenden Protagonisten zur Normalität zurückfinden.

Liebe Leser*innen, nun seid Ihr gefragt! Sind Euch weitere interessante Fakten zum Nibelungenlied bekannt? Wir freuen uns, wenn Ihr Eure Gedanken unten in die Kommentare schreibt. Vielleicht ergibt sich eine spannende Diskussion.

Falls Euch dieser Artikel gefällt, sind wir Euch dankbar, wenn Ihr ihn weiterempfehlt und auf Twitter, Facebook etc. teilt! 👍

Quellen und weiterführende Links:

- https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/klassiker-der-weltliteratur/nibelungenlied-heldenepos-nationalepos-100.html

- https://www.welt.de/geschichte/article235586562/Nibelungenlied-Die-moerderische-Rache-einer-Frau.html

- https://www.blb-karlsruhe.de/sammlungen/unesco-weltdokumentenerbe-nibelungenlied/das-nibelungenlied

Beitragsbild: Siegfrieds Tod – Julius Schnorr von Carolsfeld, Public domain, via Wikimedia Commons

Vielseitig interessierter und leidenschaftlicher Autor zu Themen, wie Geschichte, Philosophie, Technik, Wirtschaft, Literatur uvm.